はじめに

毎回注目されるFOMCですが、2025年9月の会合ではついに重要な転換がありました。長期間「据え置き」が続いた後の利下げということで、市場にも経済にもさまざまなインパクトが予想されます。本記事では、FOMCステートメントと経済見通し(Summary of Economic Projections, SEP)から重要なポイントを整理し、今後何を注意すべきかを解説します。

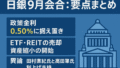

FOMCの決定事項:何が変わったか?

以下が主な変更点・発表内容です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 政策金利(フェデラルファンド金利の目標レンジ) | 現在の目標レンジを 4.00%〜4.25% に 0.25ポイント引き下げ。つまり、四分の一ポイントの利下げ。 |

| 利下げの理由 | ・経済活動の成長が上半期において緩やか(moderated)になってきていること ・雇用の伸びが鈍化し、失業率がじわじわ上昇してきていること ・インフレ率(特に個人消費支出価格指数:PCE)が上昇し、依然として高めにとどまっていること |

| 雇用・失業 | 失業率はわずかに上昇。雇用の伸びも減速。とはいえ、まだ高めの雇用水準が続いている。 |

| インフレ見通し | 今後数年間でインフレ率を2%(Fedの目標)に戻すことを目指している。短期的にはまだ2%以上の上昇見込み。コアPCE(食料・エネルギーを除く)でもやや高め。 |

| 経済成長(GDP見通し) | 2025年~2028年にかけて、実質GDP成長率は 1.6%〜1.9%程度(中央値) の見通し。やや緩やかな成長継続。 |

| 今後の利下げの方向性 | ステートメント中で「追加の調整(adjustments)」を慎重に検討する姿勢を示しており、経済指標やリスクのバランス次第という姿勢。 SEP(見通し)でも、2025年末までに追加の利下げを想定しているメンバーが一定数おり、ただし幅・タイミングにはばらつき。 |

| 反対意見(異論) | 1人の委員(Stephen I. Miran)が、この会合で 0.50ポイントの利下げ を支持。今回の0.25ポイントでは足りないという意見。 |

SEP(見通し:Summary of Economic Projections)のポイント

利下げだけでなく、FOMCメンバーが将来どう予想しているかを示す「ドットプロット」などの見通しも注目です。

- GDP成長率:2025年は約 1.6%、その後 2026・2027年は若干上がって約 1.8〜1.9% 程度に。緩やかだが、成長は続く見込み。

- 失業率:2025年には約 4.5%、その後少しずつ改善する予想。ずっと低水準というわけではないが、深刻な悪化は見込んでいない。

- PCEインフレ率(総合 & コア):2025年は総合PCEで約 3.0%、コアPCEでも比較的高めの水準。だが 2026-2027年にかけて徐々に2%前後に近づく見込みとされている。

- 政策金利の今後の見通し:2025年末までにまだ多少の利下げ余地があると見ているメンバーが一定数。ドットプロットでは、2025年の年末にはもっと低い金利レンジを示す予想が示されており、2026年以降も段階的な利下げが続く可能性があるとされている。

なぜこのタイミングで利下げ?

利下げの決断は、Fedが経済の風向きが変わってきたと見ていることを意味します。以下のような背景が関係しています。

- 雇用市場の鈍化の兆し

労働市場がこれまでのような力強さを保てなくなってきており、求人の伸びや就業者数増加が鈍っている。失業率もじわじわ上がってきており、これ以上の悪化を防ぎたい意図。 - インフレは高いが、下げ基調あり

インフレが2%目標にかなり近づいてきており、特に2026年以降では更なる低下が予想されている。ただ、まだ完全に安心できるレベルには達していないため「慎重な緊急性」が必要。 - 景気の成長ペースの鈍化

GDP成長予想が引き下げられてきており、経済活動が加熱しているわけではなく、むしろ支援が必要な可能性が出てきている。 - リスク・マネジメントとしての利下げ

ステートメント中でFedは“リスクのバランス(balance of risks)”の変化に言及しており、特に失業など雇用側の下振れリスクが高まってきたことを考慮しての決定と見られる。突然の景気悪化や外部ショックに備える姿勢。

今後注目すべき点・リスク

利下げが始まったとはいえ、Fedの政策は「慎重」であり、見通しにもバラツキがあります。今後どうなるか、注目ポイントを挙げます。

| チェックポイント | なぜ重要か |

|---|---|

| 次の利下げ時期・幅 | メンバーの間で利下げペース・回数の見方が異なる。特に年末までにあと1〜2回利下げがあるかどうかが市場の関心。SEPではそれを前提にした見通しも出ているが確定ではない。 |

| インフレの動き | 特にコアインフレ(食料・エネルギーを除く)が下がり続けるか、またインフレ期待がどう動くかが鍵。期待が固定されていないと、利下げが逆にインフレを再加速させるリスク。 |

| 雇用市場の悪化具合 | 失業率がどこまで上がるか、求人・賃金の伸びがどの程度鈍化するかに注目。あまり急激な悪化は利下げの目的を損なう。 |

| 外部リスク(国際情勢・金融市場) | 他国の景気、為替、商品価格ショックなど。特にドル・金利・資本移動を通じてアジア・日本にも波及がある可能性。 |

| Fedのコミュニケーション | 声のトーン、声明文の文言、ドットプロットの見せ方、パウエル議長の記者会見内容等。市場はこれに敏感。利下げが決まっても“どのように進めるか”のガイダンスが重要。 |

日本/アジアへの影響(視点を広げて)

米利下げは、日本やアジアにも波及効果があります。以下のような点が考えられます。

- 為替

米金利が下がると、通常はドル安・他通貨高方向になる傾向があります。円にとっては円高圧力となる可能性。輸入物価・資本の流入‐流出に影響。 - 資本移動・資金調達コスト

米国債利回りが下がると、投資家がそれ以外の市場を探す動きがあり、新興国・アジア市場への資金流入が起きやすくなるかもしれません。その逆も。 - 輸出・景気

米国の景気成長が緩やかなら、輸出需要の伸びが鈍る可能性。特に日本の輸出企業などは敏感。 - インフレ・物価

ドル安や原油・商品価格の変動を通じて、輸入品の価格変動が起こり、日本国内インフレに影響を与える可能性。

総論:この利下げの意味

この9月のFOMC利下げは、「政策の転換点」と言えるものです。長い間、インフレ抑制を優先して高金利を維持してきたFedが、経済成長の鈍化や雇用市場の弱まりを無視できなくなった、というサインです。

ただし、「大きな緩和」へのシフトではなく、「慎重な調整(fine tuning)」であり、着実に進むかは次の経済指標次第です。市場はこの利下げを織り込んでいた部分もありますが、期待値とFedの見通しとのギャップで揺れ動く可能性が高いです。

結び・今後の展望

- 短期的には、米経済指標(特に雇用・インフレ)に注目。例えば非農業部門雇用者数(NFP)、消費者物価指数(CPI)、PCEデフレーターなど。これらが予想を上回れば、Fedの利下げペースは抑制される可能性あり。逆に予想を下回れば、追加利下げ圧力が強まる。

- 市場(金利・為替・株式)の反応も見極めが必要。利下げは株価には一般的にプラス要因だが、景気不安が強い場合は両方向の動きが出やすい。

- 日本を含めたアジア圏では、輸出・為替・資本移動の面で影響を受けるため、それぞれの国の金融政策や為替政策とのバランスにも注意。

コメント